Johannes Franzens Studie »Wut und Wertung«

Die Sache mit der Wut

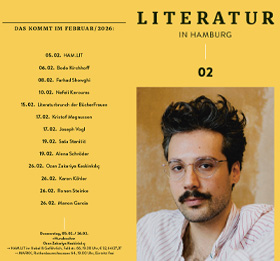

Johannes Franzen, Foto: Marion Koell

Über Geschmack lässt sich nicht streiten, de gustibus non est disputandum, so heißt es schon seit der Antike. Richtig ist allerdings auch, dass über kaum etwas anderes trotzdem so unerbittlich gestritten wird als über Fragen des Geschmacks. Und dabei geht es keineswegs um Kleinigkeiten. Ein prominentes Beispiel erzählt Johannes Franzen gleich zum Auftakt von »Wut und Wertung«: Im Mai des Jahres 1848 eskaliert in New York ein Streit, der sich an einer Aufführung von Shakespeares »Macbeth« entzündete und als Astor Place Riot in die Geschichte einging. Auslöser war die Besetzung der Titelrolle durch einen Schauspieler, der eher von den Eliten geschätzt wurde als von der breiten Bevölkerung, die dagegen plötzlich auf die Barrikaden ging. Der Konflikt forderte am Ende 25 Tote und über 100 Verletzte.

Auf den ersten Blick denkt man, dass derartige Klassenkonflikte weit von dem entfernt sind, was uns heute umtreibt, doch Johannes Franzen weist in seinem »Streifzug durch die Konfliktzonen der Gegenwartskultur« das Gegenteil nach. In den letzten Jahren und im Zuge der Digitalisierung wird ganz besonders erbittert über Kultur gestritten. Ihr enormes Konfliktpotenzial leitet Franzen daraus ab, dass sie uns im Innersten berührt, unsere ästhetischen Vorlieben und Abneigungen sind ein zentraler Bestandteil unserer »sozialen Selbsterzählung«. Entsprechend sind die Reaktionen: »Wer die Kunst angreift, die wir lieben, der attackiert den Kern dessen, was wir sind.« Und muss damit rechnen, dass bei Kritik oder Missfallen die Fetzen fliegen. Die gute Nachricht daran ist ein Nebenaspekt von »Wut und Wertung«: Johannes Franzen weist akribisch nach, welch hohen Stellenwert die Kultur hat. Ihre Konflikte und die enorme Lust am Streit, der »ästhetische Nahkampf, der im Alltag passiert« sind so etwas wie der Kraftstoff, von dem der Motor der Kulturgeschichte angetrieben wird.

Johannes Franzen, »Wut und Wertung«, S. Fischer € 26,–

01.06.2025 | Jürgen Abel